志波城と雫石川と鹿妻穴堰のこと

探索のきっかけの一つ

雫石川下流域の河道変遷と志波城設置根拠の想定

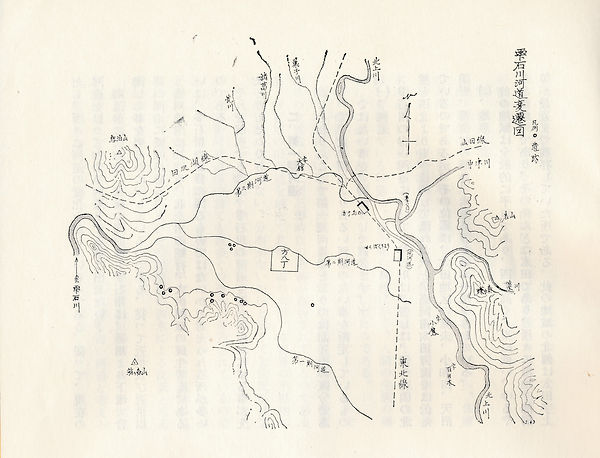

佐嶋与四右衛門氏は岩手史学研究第52号別冊「北上川の蛇行と雫石川の影響」(S44発行)で雫石川第三期河道は田沢湖線を越えて北に位置し東進していて、現在の河道はそれより南下しているとしています。

さらにこの図でいう第二期河道が方八丁(志波城)北側を侵食しているが、もとは志波城を侵食しないように河道が形成されていて、洪水の堆砂等により南下して築地塀が破壊されたとしている。ただし大きな破壊は900年代なので、文室綿麻呂(ふんやの わたまろ)が,志波城が河のそばでしばしば洪水の被害を受けること,そのため新しい城柵に機能移転すること(徳丹城造営移転),その後兵士を減らすこと,について上奏し,許可を受けた記録は810年代であるから北側の築地は機能していたが、徐々に南下する河道に苦慮していたことを伺わせる。

(佐嶋図)

XL

また、津嶋知弘氏は河道を4本想定しているが、これも志波城が半分削り取られている図である。この図では、志波城が成立した時は城の南に黄緑色の河道が形成されていたが、その後水色の河道が方八丁を削りとったかのようにも想定される。

これは朝廷側が最初から背水の陣を敷いている形だ。しかも、被害を受けたのが当然のような図にどうも合点が行かない。

(津嶋図)

XL

そこで両者の図を複合して以下の河道図を想定した。

(6本の河道変遷図)

志波城築地塀は4角ラインで表し、河道の変遷順を①から⑥でプロットした。⑥は現在の姿であるが、佐嶋与四右衛門氏の第三期河道は⑥よりも更に⑤のように北側を流れていて、現盛岡駅の北側の木伏付近で北上川とぶつかり、大通り、お城の側面で中津川と合流し、南下していた。つまり南部藩が現開運橋方向に開削する以前の流れであり、大沢川原などは雫石川の氾濫による大量の土砂堆積の結果だという。つまりそれ以前は盛岡付近の北上川の流れは屈曲していなく、南部藩は雫石川河口が南に位置していたときのように開削しただけだという。

河道の変化は縄文期は①、弥生期は②、奈良平安期③、城柵建造期に変化し④、と想定します。

河川を境に攻防ラインが引かれることは古来からままあることですから、ピンクラインを境に蝦夷と朝廷が対峙する図式は容易に描けます。逆を返せば、河川を背にして背水の陣は敷くことは滅多にないということです。

XL

この河道は単純に北進するだけではなく、堆砂状況により南進することもあったとすれば、古来、北進していた河道を知っていた阿奴志己たちもよもやと思い、この位置を選定することに協力したと想定します。

もっとも始め蝦夷たちは、惨殺された阿弖流為の遺言により水害を蒙り破壊させることを承知で、この地を選定させたとも穿ったのですが、そこまでは戦略的でもないかと。

最初から河川の支流でもあっても築地塀内に引き込むとすれば、水門遺構があるはずではないでしょうか。それとも北側は築地が無かったとか。敵陣方向を開けっ広げにすることは論外でしょう。

また、いかに中央から派遣された優秀な技術集団といえども、地の利を知る者の意見を採用することが得策。蝦夷は協力者であり、被征服者であり、且つ又、川の向こうには未だにまつろわぬ鬼神どもがたむろしていたのです。

疑心暗鬼は甲乙双方でしょうね。

多賀の国守が胆沢公阿奴志己の要請書をもって、朝廷に伺いをたてたところ、その返事が面白い。

そんな嘆願は毎度のことだ。だまされるな。いつも帰服と称して利益を求めるだけなのだ。とこれらの出来事は、心からの帰服ではなく様々な駆け引きがあったことを伺わせるのです。

阿奴志己は元々胆沢の長であったようだ。朝廷方との戦乱のなかで、伊治(栗原)の族長や阿弖流為たち交戦派と意見の違いがあり、実利をとることが平和への道だと悟る。結果、彼は志波方面に押し出される形になったようです。

短期間に河道を変えるような洪水の元凶は、城柵用材木や4,000人も駐屯した兵士の住居、暖をとる薪類の切り出しには河川上流の山の恵みが必要です。たぶん七ツ森が妥当な仕事場でしょうか。切り出した木材は現在の御所ダムあたりに逆落としで流下させることができます。

とくに生森山は地理院の三等三角点が設置されている見通しのよい山頂です。

七つの山を丸裸にしたとして、その流域面積から裸地状態の流出係数(f)値を求め、洪水量を計算することはできます。その水量がどのように河川断面を変えたのかを立証するには更に多くのデータが必要でしょう。

この生森山と岩姫山を結んだライン上に志波城のセンターラインが合致します。偶然も様々重なるとゲシュタルトの法則もびっくりです。

意図的な仕業としか思えません。

関連別題

平城京や平安京に観るように正確に東西南北を測定できるテクノクラートが、チームを組んで設計施工した胆沢、徳丹の先行官衙、更には払田柵の第Ⅰ期城柵の約2度の傾き、そして志波城の約6度の傾きには謎があります。

歴史に名をのこしていない、陰の謎の測量部隊が見え隠れします。

北上川と雫石川の合流地点に定礎する志波城

みちのくを北から南にに流下する北上川と奥羽山脈の西から東に急こう配で流下しその日高見川に突撃する雫石川の合流点に田村麻呂は志波城を築いた。雫石川は暴れ川だった。暴れる理由は今の御所ダムがある地点に大欠山という匕首にも似たような舌状のすそ野岩盤が南から鋭く突いているからだ。

その狭窄部で弯曲した流心は堪らずに狭小な断面から洪水を噴き出すのだ。

従ってこの雫石川は流路が定まらない扇状地を形成し、数千年に亘って沖積した。

①最初の流心は飯岡山のすそ野を流下し、徳丹の柵付近を湿地帯にしながら、北上川に注ぐ。小生は徳丹城の辺りと推察するが。

②次は、志波城のすぐ南を流下し、仙北町ガリバーの近く、国道4号線を横切り、日赤病院辺りに合流した。

③次は、問題の志波城移転の経緯のもとになるような流心だ。すなわち、城柵の北側を流下して、南部藩時代に罪人処刑場として在った小鷹橋(法華寺により祈祷済)の辺りを通過して北上川に注ぐ。

④次は、現在の制御された雫石川よりほんの少し北側(多分、盛岡駅の北側辺りに)に流路を維持して合流し、江戸時代南部藩が開削する前の盛岡城が雫石川の暴れに押されて、かつ中津川にも挟まれて、度々の洪水の危険性から、もとの北上川の流心に戻したのが、今の開運橋から明治橋の辺りの、匂いやさしき白百合の北上川の流れとしてある。なんともこの暴れる川の源は奥羽山脈の懐の浅い、勾配のきつい流れがそうさせていた。

さて、流路の想定は①から⑤のようにしたが、その変遷の時期が分からない。時期が分かることによって、志波城定礎の理由なり、先行する徳丹城の官衙や、運河の掘削理由がより明確に想定できるだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1)土壌のでき方(堆積様式または生成様式という)について

沖積:地質学で言う沖積世(正しくは第4紀完新世)の時代、つまり、今から約1万年前から現 在までの時代に、河川の氾濫などで土砂が堆積して出来た新しい土壌を言う。沖積地(沖 積平野)や扇状地の地形に分布し、低地土あるいは沖積土という。

洪積:地質学で言う洪積世(正しくは第4紀更新世)の時代、つまり、今から約200万年前か ら1万年前までの間に、当時の河川、湖沼、海底に土砂が堆積し、その後隆起(台地を形成) したまま、沖積世の時代には余り変化を受けない状態でできた土壌を言う。ただし、洪積 世に降り積もった火山灰からなる土壌は洪積には含めません。台地土あるいは洪積土と言うが、洪積世より古い時代(第3紀)に出来た土壌も含めて言うことが多い。

徳丹城のこと 雫石川との関連において考える

徳丹城のこと 雫石川との関連において考えた

トコタン川 ◆ト・コタン=沼・村「床潭」〈厚岸〉(A/3)

Wikipedia

城名は、元来「トクタン」ではなく「トコタン」と呼ばれていたが、後に「徳丹」の漢字が当てられることによって「トクタン」として定着したと見られる。史跡の所在地である「徳田」も、この「徳丹」と同義であろう。 「トコタン」の語はアイヌ語に由来すると言う説があり、アイヌ語では「元の村」、「滅んだ村」の意味になる。------ここまで

駅名の由来[床丹駅]

当駅の所在地附近の川の名より。川の名は、アイヌ語の「ト・コタン」(沼・村)に由来する[2]。サロマ湖畔にあるために付けられた[2]。別説として「トゥ・コタン」(滅んだ村)など、由来には諸説ある。

名寄市徳田は湿地帯のようだ。風連別川、名寄川、天塩川に挟まれた三角州のような地勢を呈している。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92096-0071+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%90%8D%E5%AF%84%E5%B8%82%E5%BE%B3%E7%94%B0/@44.3312876,142.4513883,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5f0d95d3e9664db7:0xeb608a0e1fe5a0e1!8m2!3d44.3407673!4d142.4514223?hl=ja---------------------------------------------------------

従って徳丹城が位置する徳田地域は湿地の沼地帯と考える。古代雫石川、および南昌連山の毒ヶ森山から現在の煙山ダムを経て矢巾の又兵エ新田を流下する岩崎川から、この徳田までを北上川との合流点としたら、胆沢城の定礎された地形とも相似するのだ。

矢巾町に位置する徳丹城は志波城の後継として築かれた。先行する官衙が気になる。何に先行していたのかということから。

とくたん、とこたんという地名からこの場所は沼地の村と解釈すれば、古代雫石川がこの辺りを河口として日高見(北上)川に合流していてその利便性から村落が成立していて、その合流点に最初の城柵が築かれたと解釈。

この城柵(官衙)は志波城に先んじて定礎され、その後奥羽街道との通交確保のためや、前線を北上させ蝦夷に対処するために志波城が大々的に築かれる。こう想定すると従来の解釈とは異なるのである。

この頃は雫石川の流心が著しく変貌した時期で、志波城建設のころはその北側に川の流心が移動していた。 と想定した。

徳丹城(矢巾町歴史民俗資料館)

http://www.town.yahaba.iwate.jp/siryoukann/09%20tokutan(frame).htm

矢巾町歴史民俗資料館

- Yahaba town museumof History and Folklore-

〒028-3603

岩手県紫波郡矢巾町

大字西徳田第3地割188-2 TEL:019-697-370 FAX:019-697-3704

(追記)

秋田県の内陸中央部に位置する払田柵跡は、文献に記録がなく詳細が不明であること から、「払田」という地名をもとに名付けられた。古代、城柵を設置する場所は北面の蝦夷と対峙するために、河川を前にして陣を張ることが多いようだ。志波城、胆沢城しかり、推察では徳丹城官衙しかり、とすれば北上川を右に視て和賀川を北に対峙する現在の北上市の南に大和政権の城柵があってもおかしくはないだろうが、未だ定まらず。