日置幸介氏と 日戸のこと

探索のきっかけの一つ

日置と書いて“へき“と読む。

普通に読むと、ひおき ひち にちおき か?

いずれにせよ、この姓の氏族は長い歴史をもつ。

古代の名族です。しかも藤原氏並に全国各地に分布しています。

しかし、その実態は不明です。名の由来は職種によるものだというのが通説です。どんな職種か、については三説があります。

1:「日」は「戸」で、戸数を調査する徴税の役とする説。

2:「日」は「火」で、神霊を迎えるために聖火の準備をする役とする説。

3:太陽の移動にから時間を測定し、かつ日暦を記録する天文暦数、つまり日読みをする人たち(日置部)が元だとする説。

現代の日置一族の一人が日置幸介氏で、何とその職業も天文学者だ。

やはり血は血であるということか。謎の符合なりしや。

-------------------

日置幸介 (email: heki@ep.sci.hokudai.ac.jp) 研究者経歴:https://researchmap.jp/read0080844/

日本測地学会

http://www.geod.jpn.org/index.html

日本測地学会役員

会 長 日置 幸介(北大院理)

副会長 加藤 照之(東大地震研)

評議員

第43期・第44期(任期:平成28年6月1日~平成30年5月31日)

青木 陽介(東大地震研)以下24名省略

日置はひおき、へぎ、へき、ひき等とも読み、幣岐、戸岐、比企、戸木等とも書き換えられます。現在もその名を冠する子孫は多数います。また、地名などにも多数残っています。

さて、みちのく岩手の地に 日戸(ひのと) という集落がある。石川啄木が生まれた地、常光寺のあるところで、古くは鎌倉時代から日戸氏が支配した地域である。姫神山の南南西の山麓に位置し、金山(黄金の牛)伝説もある。

(現盛岡市玉山区日戸)

ここの日戸はざっくり云えば、日置と柵戸が合体した地名ではないかと類推している。

柵戸は、青森県東部から岩手県北部地名にかけての、いわゆる南部地方に一戸、二戸、三戸・・・九戸という地名が馬蹄形に点在することから、蝦夷を追って北進を続ける大和朝廷軍が、一つの地方を平定する毎に食糧を生産する土地を柵で囲み、自給生産基地を造成しながら進軍したと考えられています。この前進キャンプのことを「柵戸(きのへ)」と呼び、番号をつけて「一ノ柵戸」などと言ったものが、「一ノ戸・・・九戸」に変わったという。

日置はその前線基地に配された測量隊であろう。日置一族は理工学系の部族であるから、測量から天文観測、鉱脈探査から弓矢の武闘技術など、あらゆる技術分野の指導的立場にあり、大和朝廷の北進を担っていたと。

所謂、不来方地方に様々な建造物を定礎するに当たり、玉山区の日戸に陣取り、手下集団を差配していたのだろう。黄金伝説も鉱山師としての役割を暗示させる。(山伏 マタギ サンカという縄文期の遺伝子群)

最近、G郷土史家から貴重なお話を伺った。

「後三年合戦について」の解説の一文に

「武衡逃げて、城の中に池のありけるに飛び入りて、水に沈みて顔を叢に隠して居る。兵ども、入り乱れてこれを求む。つゐに見つけて池より引き出だして生虜にしつ。また、千任同じく生虜にせられぬ。家衡は、花柑子(はなこうじ)といふ馬をなん持ちたりける。六郡第一の馬なり。これを愛する事、妻子に過ぎたり。此馬、敵の取りて乗らん事ねたし、といひて、繋ぎ付て自ら射殺しつ。(後三年合戦絵詞 下 東博本)(写真は横手市教育委員会パンフから)

花柑子:馬全体の毛色は橙色で、柑子の花の様に白い差し毛が斑状に模様があったものと思われます。武衡の居館が、現北上市新平遺跡辺とすれば、日戸牧産かもしれない。

藤原秀衡の「薄墨」は義経に進上し「太夫黒」となった馬で、千厩産と。この馬は坂上田村麻呂の愛馬「阿久利黒」の血筋とされる安倍貞任の馬「沖黒」の末裔だと。また、国衡の奥州第一の駿馬は「高楯黒」と吾妻鏡に記される。「宇治川の先陣争い」に出てくる佐々木四郎高綱の「生咬」(いけづき)は現青森県七戸町産、梶原源太景季の「麿墨」(するすみ)は三戸産(ともに源頼朝秘蔵の馬)とされる。

軽自動車やトラックよりもポルシェやベンツを欲したのだ。分かるねえ。

この日戸は現在の新平だと言われている。

北上市新平2地割にある「新平遺跡」は古代駅馬と見られ官衙施設と推定される遺跡が発見された所のようで資料に出てくる「日戸牧」(にっぺ)に比定されていると野中哲照氏が論じている。場所は江釣子多目的研修センターの北側の現墓地周辺で遺跡調査報告書はある。

日戸ひのと≒にちへ≒にっぺ≒にいへい≒新平?納得ですね。

しかしながら、ひのとと呼ばずに何故にっぺなのか。また漢字を変えたのはなぜなのか、調べる必要はある。

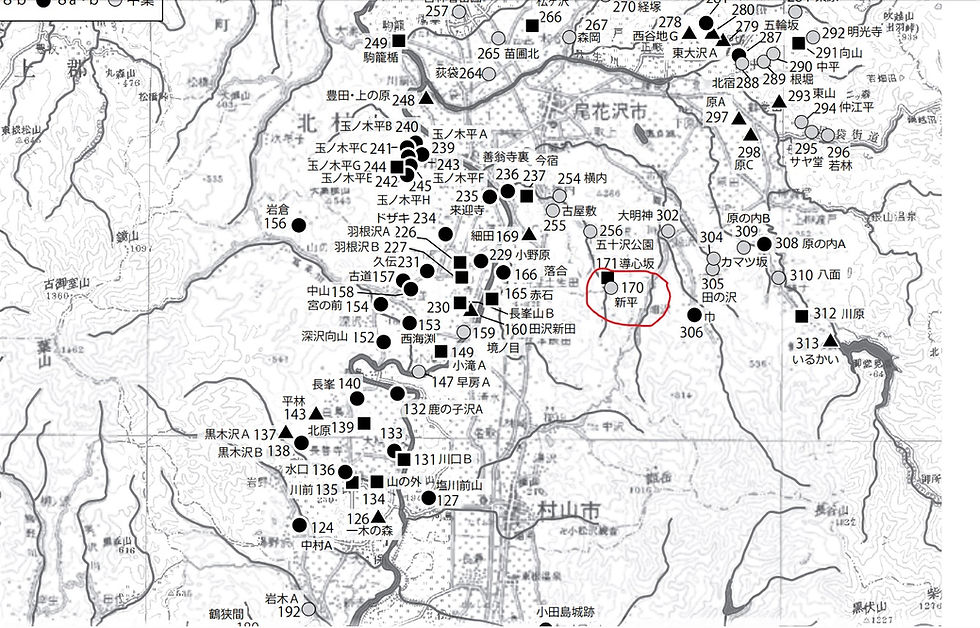

更に検索したところ、山形県の村山市に新平遺跡があった。

山形の新平遺跡は詳細が分からないが、ここも元来は日戸であったならば縄文期遺跡としての何らかの符合を窺えるのではないかと思う。今年はまた遺跡探索の楽しみが増えた。春になったらヨウソローと出掛けよう。

------余計な後書き------

日戸(ひのと)は日ノ戸、つまり“ノ”を日の上部に載せれば“白”になる。白戸もたどればその系譜かもしれない。

https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E7%99%BD%E6%88%B8

名字由来net